ガラスびん

ガラスびんはあきびんを細かくくだいたカレットと、資源(けい砂、石灰石、ソーダー灰)から作られています。

ガラスびんは何度も使うことができるのが、特徴です。

ガラスびんには、2つの種類があります。

リターナブルびん

:何度も使われる(リユース)びん

※リターナブルびんも何度か使った後には使えなくなります。

ワンウェイびん

:一度しか使われないびん

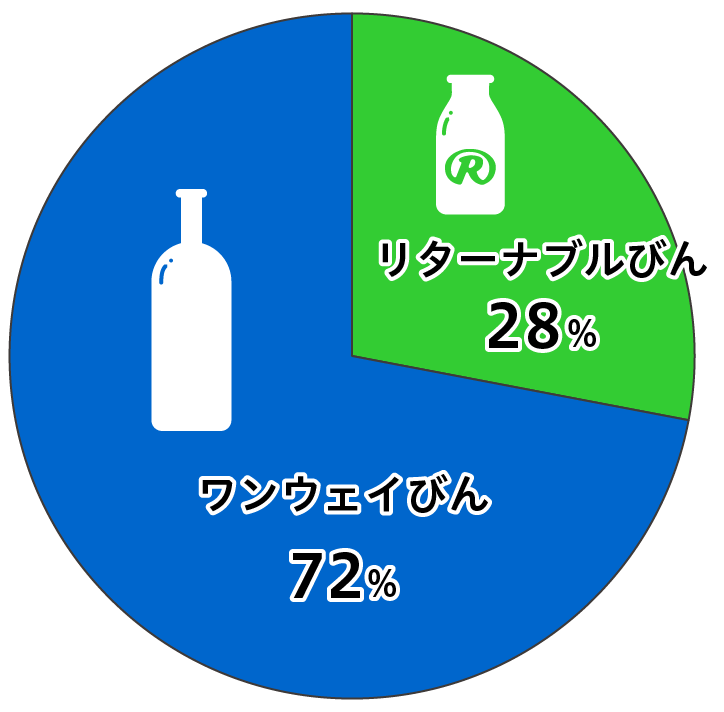

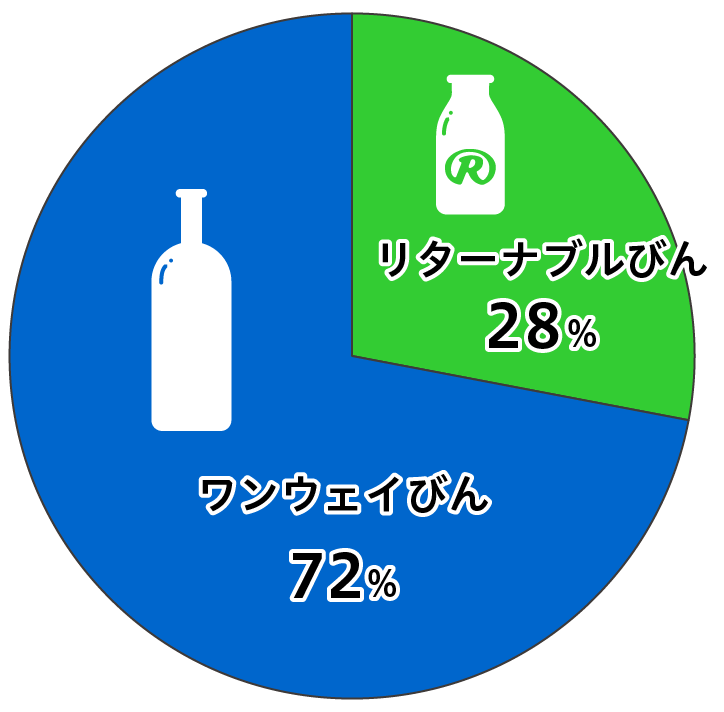

使われているガラスびんの割合(2022年)

出典:ガラスびん3R促進協議会ウェブサイト 「ガラスびんに関する第4次自主行動計画の2022年実績フォローアップ結果 」より作成

リターナブルびんマーク

リターナブルびんには、リターナブルびんであることがわかるようにこのマークが付いています。

※一部、このマークの付いていないリターナブルびんもあります。

ガラスびんのリユース、リサイクル

リユース、リサイクルするためには、どうしたらいいの?

- ルールを守り、資源ごみとしてごみ出しする。(リサイクル)

- 集団回収に出す。(リユース、リサイクル)

- お店にもどす。(リユース)

- お店や駅などの回収ボックスに入れる。(リサイクル)

- ポイ捨てをしない。

どうやってリユース、リサイクルされているの?

リターナブルびんは、お店に返されたのち、食品工場や飲み物工場などできれいに洗ってから、もう一度利用されます(リユース)。その後、工場で中身をつめてもう一度お店で売られます。

ワンウェイびんは、おもに市区町村により回収されます。その後、色別に分けて細かくくだかれ(「カレット」といいます)、もう一度「びんの原料」や「びん以外のものの原料」として使用されます(リサイクル)。

ガラスびんが作られてからリユース、リサイクルされるまでの流れ

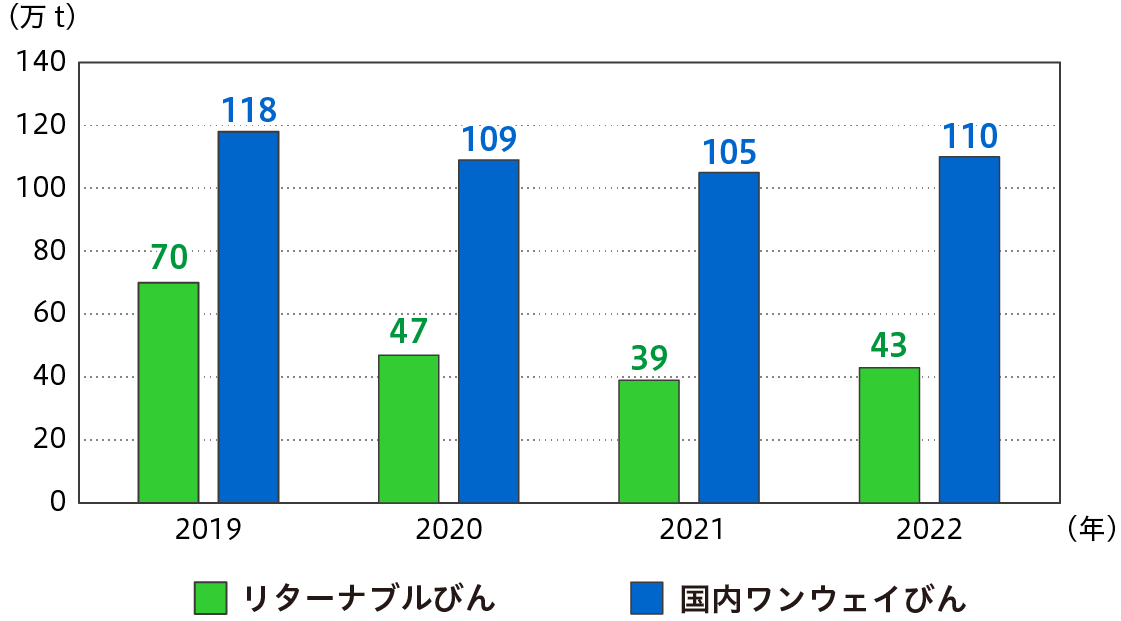

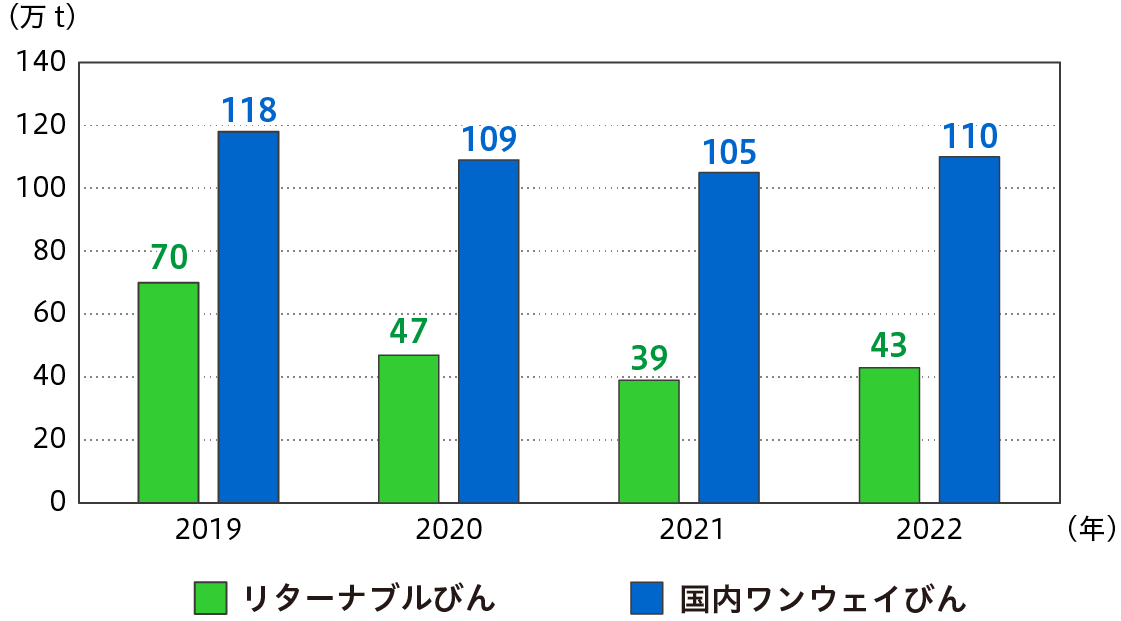

年々減るリターナブルびんの利用

リターナブルびんは何度も使えるので、新しくびんを作るよりも資源の消費やごみを減らすことができます。

しかし、ペットボトルや缶に比べて重いことや、回収に手間がかかることなどから、年々利用が減っています。

ガラスびんの利用量の変化(2022年)

出典:ガラスびん3R促進協議会ウェブサイト「ガラスびんに関する第4次自主行動計画の2022年実績フォローアップ結果 」より作成

どのくらいリサイクルされているの?

使われたガラスびんの

約 70 % が リサイクルされています。(2022年)

出典:ガラスびん3R促進協議会ウェブサイト「びんtoびん率・リサイクル率の推移(2022年)」より作成

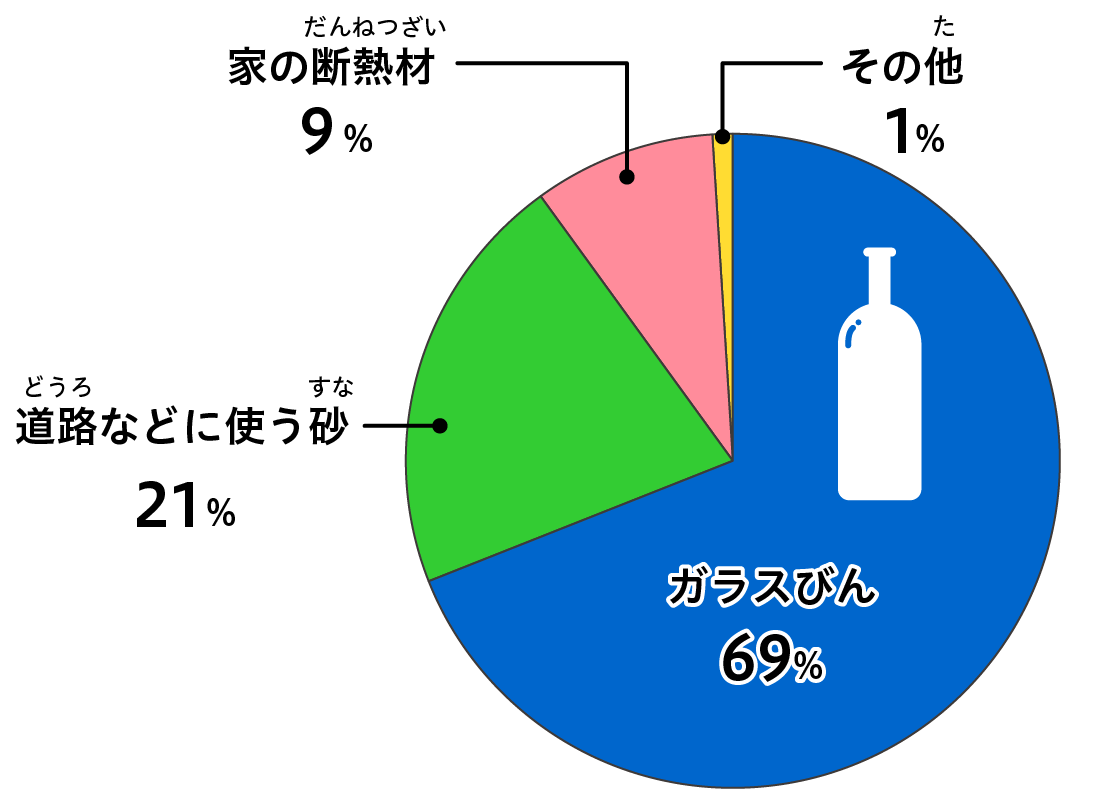

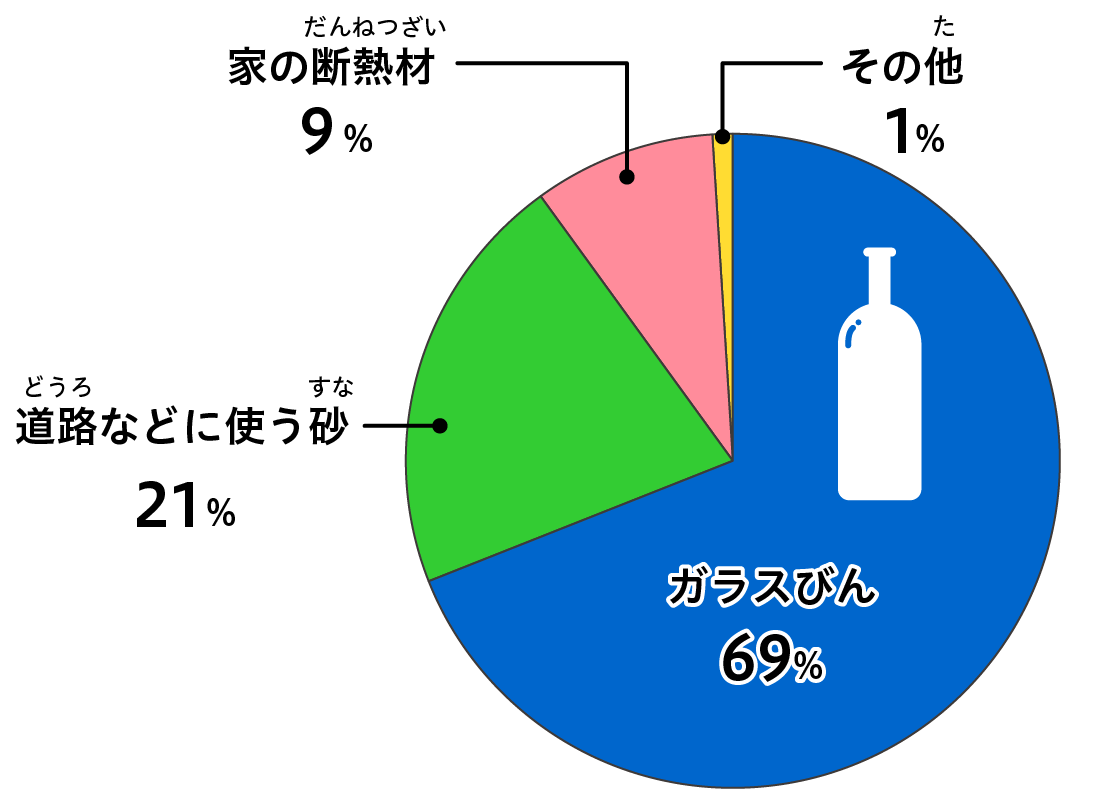

何にリサイクルされるの?

下のグラフは、市区町村などにより回収されたガラスびんが、何に生まれ変わるのかを調べたものです。

ガラスびんからリサイクルされた製品(2022年)

出典:(公財)日本容器包装リサイクル協会ウェブサイト「ガラスびんリサイクル製品(再商品化製品利用製品)内訳(2022年度)」より作成

回収されたガラスびんは、ほとんどが新らしいガラスびんに生まれ変わるんだ。

その他に、道路などにも使われているのね。

ガラスびんのリデュース

ガラスびんは重くて使いにくいという消費者の声にこたえ、ガラスびん関係会社は重さを軽くする努力を続けています。

軽くなるとガラスびんを作るときに使う原料や使うエネルギーが減ります。

また、ごみの量を減らすことができます(リデュース)。

●●● ガラスびんの重さを軽くした例を調べてみよう! ●●●

写真ご提供:ガラスびん3R促進協議会

●●● もっと調べてみよう! ●●●

ガラスびん3R促進協議会

広げふかめよう |

ガラスびん3R促進協議会

|

動画を見てみよう |

(公財)日本容器包装リサイクル協会

|